Sueño de Giacomo Leopardi, poeta y lunático.

Una noche de primeros de diciembre de 1827, en la hermosa ciudad de Pisa, en la calle de la Faggiola, durmiendo entre dos colchones para protegerse del terrible frío que atenazaba la ciudad, Giacomo Leopardi, poeta y lunático, tuvo un sueño. Soñó que se encontraba en un desierto, y que era un pastor. Pero, en lugar de tener un rebaño que lo seguía, estaba cómodamente sentado en una calesa tirada por cuatro ovejas blancas, y aquellas cuatro ovejas eran su rebaño.

El desierto y las colinas que lo circundaban eran de una finísima arena de plata que relucía como la luz de las luciérnagas. Ya había anochecido, pero no hacía frío, es más, parecía una de esas suaves noches de primavera tardía, de manera que Leopardi se quitó el gabán con el que se cubría y lo apoyó en el brazo de la calesa.

¿Adónde me lleváis, mis queridas ovejillas?, preguntó.

Te llevamos de paseo, respondieron las cuatro ovejas, somos ovejas vagabundas.

¿Pero qué lugar es éste?, preguntó Leopardo, ¿dónde estamos?

Luego lo descubrirás, respondieron las ovejas, cuando te hayas encontrado con la persona que te espera.

¿Quién es esa persona?, preguntó Leopardi, me gustaría saberlo.

Ja, ja, rieron las ovejas mirándose entre sí, no podemos decírtelo, tiene que ser una sorpresa.

Leopardi tenía hambre, y le habría gustado tomar algo dulce, un buen pastel de piñones era justamente lo que más le apetecía.

Quisiera un pastel, dijo, ¿no hay ningún sitio en el que pueda comprarse un pastel en este desierto?

Justo detrás de aquella colina, respondieron las ovejas, ten un poco de paciencia.

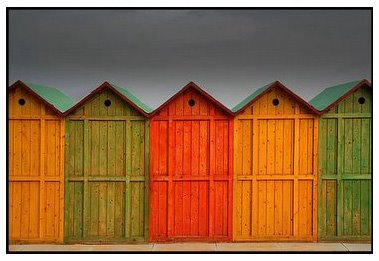

Llegaron al final del desierto y bordearon la colina, a los pies de la cual había una tienda. Era una hermosa pastelería completamente acristalada y relucía con una luz plateada. Leopardi se puso a mirar el escaparate, sin saber qué escoger. En primera fila estaban los pasteles, de todos los colores y de todos los tamaños: pasteles verdes de pistacho, pasteles rojizos de frambuesa, pasteles amarillos de limón, pasteles rosas de fresa. Detrás estaban los mazapanes, con sus formas divertidas o apetitosas: hechos con manzana y naranja, hechos de cereza, o con forma de animales. Y al final estaban los merengues cremosos y densos, con una almendra encima. Leopardi llamó al pastelero y compró tres dulces: un pastelito de fresa, un mazapán y un merengue. El pastelero era un hombrecillo completamente de plata, con los cabellos níveos y los ojos azules, que le dio los dulces y le regaló una caja de chocolatinas. Leopardi subió a la calesa y mientras las ovejas reemprendían la marcha él se puso a degustar las exquisiteces que había comprado. La carretera había empezado a empinarse y ahora ascendía por la colina. Y, qué extraño, también aquel terreno relucía, era translúcido y emanaba un resplandor de plata. Las ovejas se detuvieron ante una casita que refulgía en la noche. Leopardi descendió porque comprendió que había llegado, cogió la caja de chocolatinas y entró en la casa. Dentro había una muchacha sentada en una silla que bordaba sobre un bastidor.

Entra, entra, te estaba esperando, dijo la muchacha. Se dio la vuelta y le sonrió, y Leopardo la reconoció. Era Silvia. Sólo que ahora era toda de plata, tenía las mismas facciones de antaño, pero era de plata.

Silvia, querida Silvia, dijo Leopardi cogiéndole las manos, qué dulce es volver a verte, pero ¿por qué eres toda de plata?

Porque soy una selenita, respondió Silvia, cuando uno muere viene a la luna y se transforma de este modo.

Pero ¿por qué estoy yo también aquí?, preguntó Leopardi, ¿acaso estoy muerto?

Tú no eres éste, dijo Silvia, es sólo tu idea, tú permaneces todavía en la tierra.

¿Y desde aquí puede verse la tierra?, preguntó Leopardi.

Silvia lo condujo hasta una ventana donde había un telescopio. Leopardi acercó un ojo a la lente y lo primero que vio fue un palacio. Lo reconoció: era su palacio. Una ventana tenía todavía luz, Leopardo miró a través de ella y vio a su padre, con el camisón puesto y el orinal en una mano, que se dirigía hacia la cama. Sintió una punzada en el corazón y desplazó el telescopio. Vio una torre inclinada sobre un gran prado y, en sus cercanías, una calle tortuosa con un edificio donde se veía una débil luz. Se esforzó por ver a través de la ventana y vio una modesta habitación, con una cómoda y una mesa sobre la que había un cuaderno junto al cual se estaba consumiendo un cabo de vela. Se vio a sí mismo metido en la cama durmiendo entre dos colchones.

¿Estoy muerto?, preguntó a Silvia.

No, dijo Silvia, sólo estás durmiendo y sueñas con la luna.

.

Antonio Tabucchi / Sueños de sueños.

Traducción de Carlos Gumpert Melgosa y Xavier González Rovira.

1 comentario:

Algunas noches de luna llena no puedo dormir. En esas noches de insomnio me acomodo a los pies de mi cama y dejo abierta la ventana para que entren la luz de la luna. Por alguna causa que desconozco, los rayos se deslizan entre mis brazos y mis piernas arrastrándome hacia afuera. No pongo ninguna resistencia, es una sensación dulce y amarga a la vez. Los relámpagos tiran de mí hacia arriba y en menos que canta una luciérnaga -¿o es que las luciérnagas no cantan?- estoy postrada en la cabecera del satelite, contemplando el surco plateado que recorre el espacio sideral. Forma dos líneas paralelas exactas, desde la ventana de mi habitación hasta el cabezal de la luna. Me hace gracia porque las estrellas compiten entre ellas por colocarse entre la estela dibujada, las afortunadas que consiguen llegar, tilitan y chisporrotean de felicidad, parece ser que, en ese espacio, se forma una corriente regeneradora luminiscente. Cuando no entra un lucero más y entre todos anulan el infinito del universo, la luna amorosa sacude su cabeza colocándome en el brillante tobogán que conduce a mi cama... Amanece, dudo entre la realidad y el sueño y pienso que no es posible que haya sucedido, en ese mismo instante, mis brazos caen delante de mi, veo un nuevo lunar...signo inequívoco de que he estado en la luna.

Publicar un comentario